Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive

Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive

Neue Airbus Strategie…

Siemens entwickelt

sich zum Leader

Anders als auf großen Luftfahrtmessen hat

die führende General Aviation Messe

AERO das Thema der elektrischen Luft-

fahrtantriebe schon sehr früh erkannt und

umgesetzt. Flugzeughersteller wie auch

Entwickler und Hersteller von E-Motoren,

Controller und Batteriemanagement-Syste-

men sind die Schlüssel zu einer vernünf-

tigen Integration der elektrischen Antriebs-

stränge. Siemens hat bereits eine eigene

Entwicklungsabteilung für Luftfahrtantrie-

be, sucht aber nun vermehrt die Nähe zu

den Luftfahrzeugherstellern. Nach einer

ersten zögerlichen Präsentation im Jahr

2015 trumpfte man dieses Jahr gleich mit

einem großen Sonderstand auf der e-flight

Expo auf, um über den Fortgang der Ent-

wicklungen die Besucher zu informieren.

Kurz zuvor gab Siemens mit Airbus bereits

bekannt, dass man in München eine ge-

meinsame Entwicklungsfirma auf die Beine

stellen will, bei der ein hybrider Antriebs-

strang im 10 MW-Bereich für zukünftige

Kleinverkehrsflugzeuge mit einer Kapazität

von 60-100 Sitzen ent-wickelt werden soll.

Mit dem UL/LSA-Trainer eFusion aus

Ungarn konnte man bereits über den Erst-

flug berichten. Mit großer Spannung wer-

den anschließend auch die Ergebnisse mit

Extras 330 LE erwartet. Erst in der ersten

Denkphase befindet sich die Inte-gration

eines Elektroantriebs in einen Koaxial-

Hubschrauber der Firma Aerotec.

Studie für E-Motor im Hubschrauber

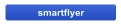

Mockup der kompletten Antriebseinheit

für Diamond DA-40

Siemens-Stand auf der AERO 2016. Im Vordergrund Extra 330 LE. Rechts oben ungarischer Trainer eFusion.

Joe Kaeser

Tom Enders

Foto: Siemens

Vertrag zwischen Airbus und Siemens über mehrere hundert Millionen

Was ist eigentlich dran an diesem „Jahr-

hundert-Vertrag zwischens Siemens und

Airbus, den seine beiden Vorstände am

7. April in München unterzeichneten?

Zwar engagierten sich beide Firmen

schon gemeinsam in den vergangenen

Jahren an kleineren gemeinsamen Pro-

jekten, wie an der Katana und dem E-

Fan, doch jetzt möchte man richtig Nägel

mit Köpfen machen. Für beide Global

Player steht viel auf dem Spiel, denn

noch zehren sie von Althergebrachten.

Natürlich möchte man auch noch morgen

und übermorgen in der oberen Liga mit-

mischen, auch wenn als vordringliches

Ziel die Reduzierung der Treibhausgase

als primäre Aufgabe angegeben wird.

Nein, hier geht es jetzt um Geld, um

vielmehr Geld. Mit mehreren hundert Mil-

lionen Euro bereitgesteller Mittel inves-

tieren diese Firmen in ihre eigene Zu-

kunft. Trotz zur Zeit niedriger Ölpreise

weiß man um den letzten Tropf-en Öl,

der schon in einigen Jahrzehnten nur

noch unter großem Aufwand förderbar

sein wird. Strahltriebwerke werden zum

Auslaufmodell. Die Flugzeuge der Zu-

kunft werden nach Übereinstimmung

aller Experten nur noch Elektroflugzeuge

sein können, da keine andere Alterna-

tiven erkennbar sind. Anerkennend

äußerte sich schon im letzten Jahr der

Airbus-Vorstand gegenüber den kleinen

Entwicklern, die in geduldsamer Fein-

arbeit erste brauchbare ein- und zwei-

sitzige Flugzeuge entwickelten und die

sich durchaus als elektrisch angetriebene

Flugzeuge für spezielle Aufgaben eigne-

ten. Darauf möchte man jetzt aufbauen.

Erst die Flugzeuge für die Allgemeine

Luftfahrt entwickeln und dann Schritt für

Schritt zu den Kleinverkehrsflugzeugen

durchstarten, das ist vordringliches Ziel

dieser Konzerne! Kompromisse sind an-

gesagt,- noch keine reinelektrisch ange-

triebene Maschinen, eher Hybridlösun-

gen, wie jetzt die HYPSTAIR, die erst-

mals auf der AERO in Friedrichshafen

gezeigt wurde, ebenfalls ein mit Siemens

realisiertes Projekt. Das Vertragswerk

darf deshalb als richtiger Schritt in die

Zukunft gesehen werden. Die jetzt erst

noch zu investierenden Millionen werden

sich dann aber um ein bezahlt machen.

Foto: H.Penner

Foto: H.Penner

Foto: H.Penner

Auf Anregung des DLR, der Helmholtz-

Gemeinschaft Deutscher Forschungs-

zentren, der 14 DLR-Institute und 20

Universitätsinstitute an den vier Stand-

orten Berlin, Braunschweig, Stuttgart und

München/Oberpfaffenhofen angehören,

wurde anlässlich der ILA 2016 in Berlin am

3. Juni eine Vereinbarung zur Zusam-

menarbeit getroffen. Zu den Unterstützern

auf industrieller Seite gehören die Airbus

Group und Siemens. Weitere Firmen ha-

ben bereits Interesse an einer Mitarbeit

bekundet. Die Unterzeichner bekundeten

in der Erklärung ihr gemeinsames Inte-

resse am Thema elektrischen Fliegen. Ziel

sei es, die Zusammenarbeit zwischen den

Forschungseinrichtungen der Helmholtz-

Initiative DLR@Uni Electric Flight und den

Vernetzte Kooperation

Vertrag zwischen den Forchungsinstitutionen und der Industrie am 3. Juni auf der ILA

industriellen Kooperationspart-nern zu

strukturieren und einen rechtlichen Rah-

men vorzubereiten, der es den Industrie-

partnern ermöglich, mit der Helmholtz-

Initiative zusammenzuarbeiten. Das

Budget der Helmholtzgesellschaft beträgt

knapp 4 Milliarden Euro, wobei der

luftfahrtbezogenen Anteil jedoch nur we-

nige Prozente ausmacht. Der größere

Teil der Gesellschaft wird durch die

öffentliche Hand finanziert. Die Focus-

sierung der Helmholtz-Initiative

DLR@Uni Electric Flight dürfte auch

schneller zu umsetzbaren Ergebnissen

führen, die, so Dr. Frank Anton, Leiter

Electric Aircraft bei Siemens in Berlin so

formulierte: "Wir entwickeln hybride

Elektroantriebe für Luftfahrzeuge". "Mit

dem DLR wollen wir nun in eine stra-te-

gische Partnerschaft zwischen Industrie

und Wissenschaft eintreten. Mittelfristig

halten wir hybrid-elektrisch angetriebene

Regionalflugzeuge mit bis zu 100 Passa-

gieren für realistisch."

Die Initiative DLR@Uni Electric Flight

wird mit drei inhaltlichen Schwerpunkten

an den Start gehen: Technologie und

Konfiguration von Fluggeräten,

Validierung von Teiltechnologien im

Flugexperiment sowie Betrieb,

Infrastruktur und gesellschaftliche

Akzeptanz von elektrisch betriebenen

Flugzeugen.

Swiss Flugkapitän und Milizionär-Hub-

schrauber Pilot Rolf Stuber hat seine Idee

des viersitzigen Smartflyers mit Hybridan-

trieb weiter forcieren können. Ein erstes

Versuchsmuster soll mit Unterstützung

durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt

(BAZL) realisiert werden. Die Hilfe basiert

zu einem großen Teil über die Spezialfi-

nanzierung Luftfahrt, gemäß der Schwei-

zer Bundesverfassung Artikel 86. Im Früh-

jahr gründete Stuber eine AG nach

Schweizer Recht. Zunächst sind 1,2 Mio

Franken veranschlagt.

Als erfahrener Pilot setzt Stuber aber

nicht auf einen konventionellen

Viersitzer mit Hybrid-

Antrieb in der Vor-

Planungsphase

Smartflyer-Projekt in der Schweiz wird konkreter

Kolbenantriebe, sondern auf einen Hy-

bridantrieb. Inspiriert durch das Stutt-

garter Projekt des e-Genius sollen drei

Hauptkomponenten, ein kleiner Verbren-

nungsmotor mit Generator für den Dauer-

betrieb, ein Batteriesystem und ein Elek-

tromotor die Basis des Kunststoffflug-

zeugs bilden. Desgleichen schwört er auf

ein Fallschirm-Gesamtrettungsystem.

Der Reiseviersitzers soll nur 1/3 des üb-

lichen Schadstoffausstosses produzie-

ren. Nach dem bis 2020 fertig zu stel-

lenden Proof-of-Concept (bei MSW

Aviation in Wohlen) ist an den Serienbau

der Maschine gedacht.

Techn Daten: Smartflyer

Abmessungen

Spannweite:12 m

Länge: 8,30 m

Höhe: 2,70 m

Flügelfläche:13 m²

Flügelstreckung:11,07

Massen

Leermasse: 800 kg

Abflugmasse: 1120 kg

Zuladung: 320 kg

Antrieb: Hybrid

Elektromotor: max. 160 kW

konst. Leistung: 120 kW

Pufferbatterie. Li-Io.

Motor-Generator: Rotax 914

Die Reichweite eines e-Golf von 190 auf

430 Kilometer erhöhen, dass tönt vielver-

sprechend! Was aber steckt wirklich hinter

der Aussage eines jungen österreichisch-

en Unternehmens, das besonders für die

Fahrzeugindustrie einen neuen Impuls

verleihen möchte? Grundsätzlich gibt es

keine neuen Batterien, dafür aber neuere

Technologien, die die volle Leistung der

Zellen, die auf Lithium-Ionen basieren,

durch ein kombiniertes Kühl- und Heiz-

system an den „Verbraucher“ abgeben

und die sich auch schneller laden lassen.

Gegenüber den bis jetzt größtenteils in

der Luftfahrt verwendeten Luftkühlungen

sind im Vergleich zwar keine sprunghaften

Gewinne zu erzielen, dafür verlängert

sich aber die Lebensdauer.

Die drei Brüder Kreisel im oberösterrei-

chischen Freistadt entwickelten diese

Idee einer modernen und in Zukunft

Experten gehen davon, dass die kombi-

nierte Flüssigkeitskühlung auch in Luftfahr-

zeugen mehr Sinn machen könnte, weil bei

niedrigen Außentemperaturen eine opti-

Neue Perspektiven

3D-Darstellung der Kreisel-Batterie

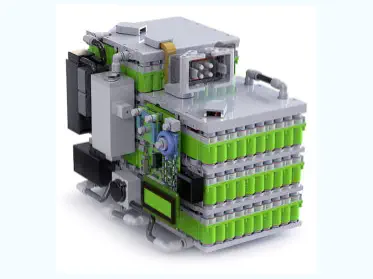

Plan des im Bau befindlichen Gebäudes

male Temperaturanpassung durch die

Beheizung gegeben sei. Auch zukünftige

andere Batteriesysteme, wie etwa die zu

erwartenden Magnesiumbatterien könn-

ten nach dem gleich Verfahren produziert

werden. Die Kreisel-Brüder müssen sich

jedenfalls derzeit keine Sorgen machen,

denn die großen Autokonzerne haben

bereits ein Auge auf deren Fertigungs-

verfahren geworfen.

vollautomatisierten Fertigung, die oben-

drein durch ein patentiertes Laser-

schweißverfahren spürbar billiger werden

soll. Gerade wurden die Grundmauern

für ein zehn Mio. Euro teures Fertigungs-

gebäude im Nachbarort gelegt, wo ab

2017 die Serie anlaufen soll.

Experimentiert wird in dem erst 2014 ge-

gründeten Unternehmen auf breiter Ba-

sis, primär allerdings auf dem Fahrzeug-

bereich. Markus Kreisel ließ aber wissen,

dass man bereit mit PC-Aero, Pipistrel

und anderen in Kontakt sei. Das Laser-

verfahren reduziert den Innenwiderstand,

sodass etwa mehr als 10% zusätzlich

nutzbare Kapazität zur Verfügung

stehen. In Zahlen ausgedrückt, kommt

das kreisel‘sche System auf 4,1 kg/kW

bei 1,95 l Volumen. (Vergleich: luftge-

kühlter Geiger Li-Io Akku mit 7,1 kWh-29

kg entspricht 4,085 kg/kW).

Serien-

Flugzeug-Batterie

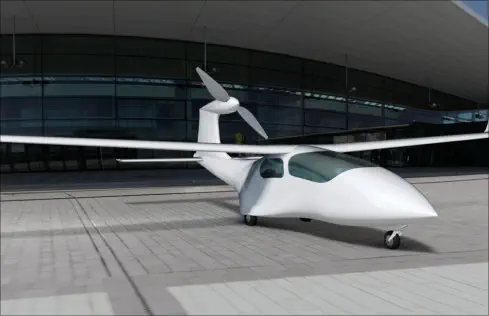

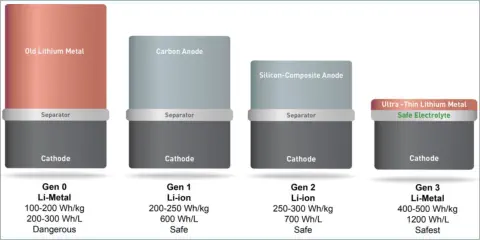

Aus Norwegen: Hybrid aus Design und geballter Technik

Eigentlich wollte der Norweger Tomas

Brødreskift nur ein nach seinen Vorstel-

lungen entwickeltes Amphibienflugzeug

entwickeln. Industriedesigner, wie er, seh-

en die Technikwelt mit anderen Augen.

Gefälliges Design steht für sie im Vorder-

grund, doch möchte der in unmittelbarer

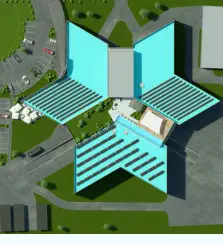

Der komplette Antriebsstrang besteht aus

einem Zweischeiben Wankel-Diesel von

Wankel-Supertec, einem Generator und

E-Motor von Engiro, einem Lithium Ionen-

Batterie-System der Aachener Anlage-

technik und zur E-Motorsteuerung ein

Controller-System von der englischen Fir-

ma Sevcon. Für Engiro ist es das erste

Flugzeugprojekt! Sie kombinierten in dem

für Luftfahrtanwendungen speziell entwik-

kelten 34 Kilo E-Motor eine Luft-Wasser-

kühlung und entlocken dem getriebelosen

Motor 60 kW Dauerleistung und 97 kW bei

kurzzeitiger Höchstleistung mit 2400 RpM.

Die elektrische Energie erhält der E-Motor

über einen Generator, der von einem 60

kW Wankel-Motor angetrieben wird. Die

Batterie dinent allerdings nur als Puffer.

Die Redundanz hat die Aachner Firma

Engiro durch einen 6-phasigen Aufbau

mit je einem Controller gelöst. Nahezu

alle anderen Komponanten, wie auch die

Zelle selbst, wurden von Tomas Brødres

kift und seinen Helfern mihilfe eines Zu

schusses durch das „Transnova“-Pro-

gramm realisiert. Dennoch stecken be-

reit über 17 000 Arbeits-stunden in dem

Zwei sitzer, der nicht nur zwischen nor-

wegischen Fjorden im 130 kts-Tempo

schon im Frühjahr 2017 fliegen soll. Was

das Projekt letztendlich kosten wird, lässt

sich noch nicht absehen. Fliegt die Equ-

ator P2 erst einmal, und das ist für das

kommende Frühjahr geplant, möchte

Brødre skift gleich mit den

Vorserientypen be-ginnen, für die er

bereits zwei Investoren gewinnen

konnte. Sein ehrgeiziges Ziel ist es aber

erst einmal die AERO 2017 zu

beschicken.

Artist Impression der Equator P2 und wie sich Desiger Tomas Brødreskift sein zweisitziges Hybrid-Amphibium vorstellt

Hybrider Antriebsstrang für die Equator P2. Herzstück ist ein E-Motor im T-Leitwerk.

Nähe eines Fjordes bei Oslo sich mit ei-

nem reinen Flugzeug-Design nicht zufrie-

den geben. Ein neues Flugzeug, so be-

reits seine Überlegungen vor 6 Jahren,

sollte auch einen modernen Antrieb er-

halten. EHPS, Equator-Hybrid-Propulsion-

System nicht sich sein Hybrid-Antrieb.

Die Zelle vor dem Einbau der Komponenten im Frühsommer 2016

Ergonomie wird großgeschrieben!

Tomas Brødreskift bevorzugt den Sidestick

Foto: Equatoraircraft

Foto: Equatoraircraft

Zeichnung: Equatoraircraft

3D: Equatoraircraft

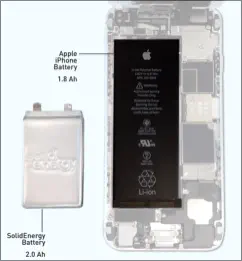

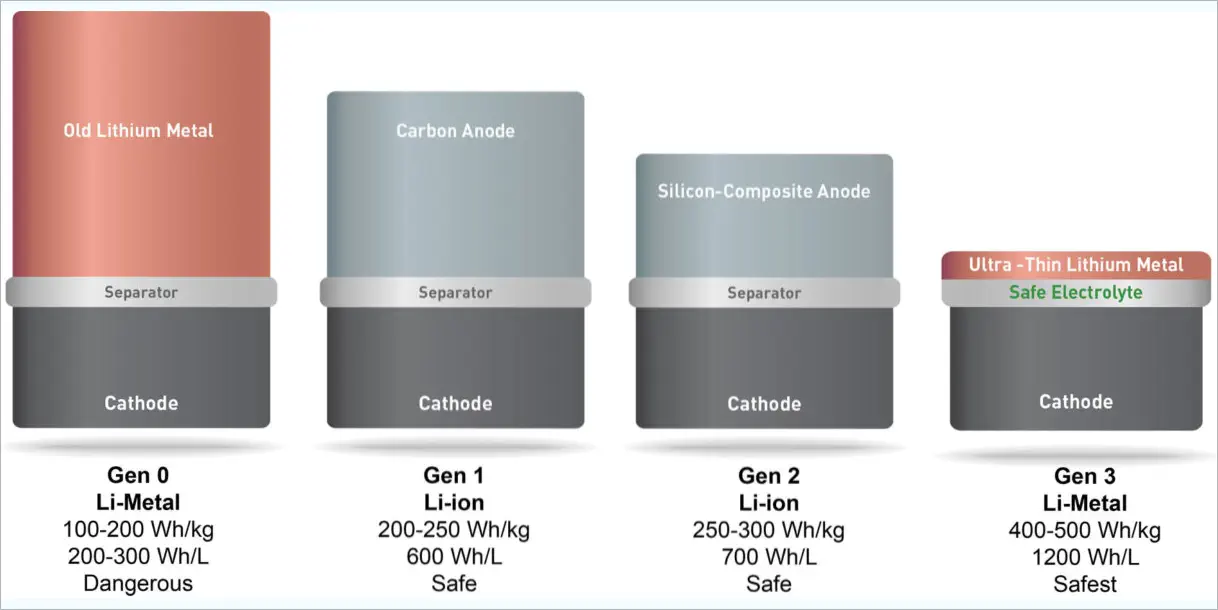

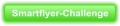

Energiedichten, Gewichte, Zuverlässigkeit,

Ladezyklen und letztendlich die Preise

werden den breiten Einsatz der

Elektromobilität bestimmen. Einen guten

Schritt weitergekommen ist man am

Massachu-setts Institute of Technology

(MIT) in USA, wo man eine Lithium-Metall-

Folie entwickelt hat, die Grafit-Anoden

ersetzen soll, die eine Mehrfaches an

Ionen aufnehmen kann. Der Vorteil der

Folie: sie ist dünner und leichter als

herkömmliche Materialien. Unter der

Leitung des Firmengründers Qichao Hu

entstand das Start-up-Unternehmen

SolidEnergy Systems, dass sich jetzt mit

der Serienreifmachung der neuartigen

Zellen beschäftig. "Mit der doppelten

Energiedichte können wir eine Batterie

bauen, die nur halb so groß ist und

trotzdem genauso lang durchhält wie ein

Lithi-um-Ionen-Akku", sagte Gründer Hu

im Gespräch mit den „MIT News". "Oder

wir bauen eine Batterie mit der gleichen

Größe, die doppelt so lang hält."

Schrittweise sollen Drohnen, Smartphones

und schon 2018 Elektroautos mit den neu

en Zellen ausgestattet werden, die Fahr-

zeuge bis zu 640 km fahren lassen

können.

Mehr Bewegung auf dem Batterie-Forschungs- und Entwicklungsektor: Kommt bald die Super-Batterie?

gen als falsch erweisen könnte. Dazu

zählen auch die Entwicklungen von Lithi-

um-Luft-Zellen, die Energiedichten von bis

zum 20-fachen Wert heutiger Zellen

erreichen sollen.

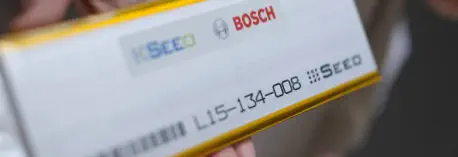

Einen Vorstoß hat Bosch mit dem Zukauf

des kalifornischen Batteriunternehmens

Seeo, ebenfalls ein Start-up-Unternehmen,

unternommen. Seeo entwickelte eine

nano-strukturierte Festpolymerelektrolyt-

Basis, die gegenüber herkömmlichen

Lithium-Ionen-Batterien keine flüssigen

Elektrolyten besitzen! Der 100%ige Zukauf

von Seeo war insofern außergewöhnlich,

weil das schwäbische Unter-nehmen in der

Regel nur 10 bis 25% in Start-up-

Unternehmen investiert. Derzeit investiert

Bosch jährlich 400 Millionen Euro in die

Elektromobilität. Die als Dry- Lyte Solid-

State-Batterie soll sich durch höhere

Zuverlässigkeit, sparsameren Verbrauch

von Ressourcen und als brandungefährlich

auszeichnen. Auch diese Zellen sollen

zwischen 400-500 Wh/kg gegenüber

heutigen Lithium-Io-nen-Zellen bringen.

Die volle Einsatzfähigkeit soll laut Seeo-

Bosch in einem Temperaturbereich von -40

Grad bis +70 Grad gewährleistet werden.

Demnächst erghältlich: kleinere Batterie

für das iPhone. Rechts die alte Zelle.

Versuchsaufbau von Lithium-Luft-Zellen am Helmholtz-Institut

Festkörper DryLyte Solid-State-Batterie der Bosch-Tochter Seeo in den USA

Selbst gängige Lithium-Ionen-Zellen

kommen derzeit nur auf etwa 130 -170

Wh/kg. In der Kraftfahrzeugindustrie ist

man aber nach wie vor unentschlossen,

welchen Zellen-typen, bzw. -entwicklungen

man den Vorrang geben soll, schließlich

möchte man auch nicht auf das falsche

Pferd setzen, weil Prognosen für die eine

oder andere Technologie sich schon mor-

in einem Temperaturbereich von -40 Grad

bis +70 Grad gewährleistet werden. Wann

diese Batterien herstellungreif, bzw.

marktfähig sind, ist noch nicht bekannt.

Bosch möchte mit der Schlüsseltechno-

logie der Speichertechnik aber einen Fuß

in der Tür haben, um nicht eines Tages

ins Hintertreffen zu gelangen.

Artist Impression: Equatoraircraft

Foto: Helmholtz Institut

Foto: Seeo/Bosch

Quelle: SolidEnergy

Foto: Siemens

Bild: Smartflyer

Bild: Kreisel

Foto: Kreisel

Bild: Kreisel

Akroflieger aus der

Schweiz

Air Zermatt Helikopter Pilot Thomas Pfam-

matter und Paragliding-Champion Domini-

que Steffen, Besitzer der Hangar 55 reali-

sierten gemeinsam mit Silence Aircraft,

Siemens und Hamilton das Elektroflug-

zeugprojekt aEro auf Basis der deutschen

Silence Twister. Da das Flugzeug auf -4g

bis +6g von Anfang an ausgelegt ist, kann

es überall in der Experimentalklasse zuge-

lassen werden. In der nun in dem Projekt

aEro vorgestellten Antriebseinheit von Sie-

mens kommt ein flüssigkeitsgekühlter 80

kW-Motor zum Einsatz, der leer 23 kg mit

einem Reduziergetriebe wiegt, doch müs-

sen weitere 160 kg an Batterien mit in die

Luft gebracht werden. Dennoch wiegt der

Einsitzer leer nur 310 kg. Doch nicht die

Batterie und der Elektromotor waren das

Neue für den spitfireähnlichen Vogel in

CFK-Bauweise, sondern die darauf spezi-

elle abzustimmende Elektronik für das Bat-

terie- und Motormanagementsystem. Für

eine mögliche Serie strebe man 100 kW

und mehr an, obwohl die jetzige 80kW

Version sich wie eine CAP 10 aber mit

besseren Leistungen fliegen ließe. Man sei

in der Lage, entweder bis zu eine Stunde

regulär zu fliegen oder etwa bis zu 35 Mi-

nuten anspruchsvollen Kunstflug damit zu

unternehmen. Die Präsentation erfolgte am

Flugplatz Raron bei Zermatt/Schweiz unter

starker Mitwirkung des auch in Fliegerkrei-

sen bekannten Uhrenherstellers Hamilton.

Die E-Version der Silence ist äußerlich vom

Original kaum unterscheidbar

Dominique Steffen nach gelungener Demo.

Die Präsentation am Flugplatz Raron bei Zermatt/Schweiz am 21.9 unter starker Mitwirkung des Uhrenherstellers Hamilton

Foto: Hamilton/Michael Portmann

Foto: Hamilton/Michael Portmann

Foto: Hamilton/Michael Portmann

Grafik: Massachusetts Institute

of Technology (MIT)

Versuchsträger HY4 in Betrieb genommen

Offizieller Erstflug des Hybridflugzeug HY4 am 29.September 2016 am Flughafen Stuttgart.

Der doppelrümpfige Versuchsträger auf Basis der Pipistrel Taurus.

Symbolisches Anschieben der Wasserstoff-Brennstoffzellenflugzeugs HY4 des DLR

Prof. Fundel und Prof. Kallo

Ivo Boscarol und Prof. Kallo

Foto: Frank Herzog

Foto: DLR

Foto: Frank Herzog

Foto: Frank Herzog

Foto: Frank Herzog

Voltahelicopter ist eine Tochtergesellschaft

von Aquinea, eigentlich ein Unternehmen

für Schwimmbadtechnologien. Ausgangs-

lage war ein kleiner Hubschrauber mit ei-

nem Zweitaktmotor, der als Microcopter

MC1 unter anderem auch auf dem Aero-

salon in Paris auf einem Gemeinschafts-

stand gezeigt wurde, der jedoch nie von

Erfolg gekrönt war. 2009 entstand auch

eine Idee, dank der inzwischen verfügba-

ren Lithium-Zellen, diesen Helikopter auf

einen elektrischen Antrieb umzurüsten und

dies auch im Hinblick auf zukünftige Droh-

nen mit Drehflügelantrieb. Unter der Lei-

tung von Philippe Antoine wurde die Firma

Voltahelicopter gegründet. Man bediente

sich dabei der Zelle des Microcopter MC1

sowie dessen gesamten Rotorsystems. Mit

der staatlichen französischen Hochschule

für zivile Luftfahrt ENAC in Toulouse, der

SOFIZ Industrie und Protolec, AlphaVague

entstand das Konzept des Volta. Ein erster

kurzer Schwebeflug fand am 17.2. 2016

unter der Leitung von Héli-Horizon, einem

größeren franzö-ischen

port Paris-Issy-les-Moulineaux statt. Da-

bei hob die Ministerin für Umwelt und En-

ergie, Ségolène Royal hervor, dass sie in

Zukunft dieses innovative Projekt unter-

stützen wolle. Der ebenfalls anwesende

Generaldirektor für Zivilluftfahrt der DGCA

Gandil meinte, dass man neue Energie-

systeme in Zukunft mehr nutzen solle.

Das hieß mit anderen Worten, dass auch

die-sem Projekt staatliche Unterstützung

ge-währt werden wird. Angetrieben wird

der 520 kg schwere Hubschrauber von

einem 70 kW Enstrom Elektromotor, der

kurzzei-tig sogar 90 kw entwickeln kann.

Eine Lithium-Ionen-Batterie mit 22 kWh

(165 k) liefert die elektrische Energie.

Selbstverständlich möchte man die Versu-

che mit dem Einsitzer weiter fortführen.

Bis zu 15 Minuten Flugzeit seien drin.

Doch schon entstehen Pläne für einen

Doppelsitzer und einer Flugdauer von bis

zu 40 Minuten.

Französischer E-Heli

Mehr als nur ein Schwebeflug. “Volta” blieb bereits über 9 Minuten in der Luft.

Hubschrauberunternehmen statt. Mit 9

Minuten und 4 Sekunden fand nach

weiteren Modifikationen am 18. Oktober

2016 der offizielle Erstflug auf dem Heli-

Rechts: Konstrukteur Philippe Antoine.

Foto: Kreisel

Foto: Voltahelicopter

Foto: Voltahelicopter

Für Stuttgart war der Start der HY4 am

29. September eine kleine Sensation. Da

startete statt der Jets ein kleiner Viiersit-

zer ohne einen Tropfen Sprit. Der An-

triebsstrang des Flugzeugs besteht aus

einem Wasserstoffspeicher, einer Nieder-

temperatur-Wasserstoffbrennstoffzelle so-

wie einer Hochleistungsbatterie. Die

Brennstoffzelle wandelt die Energie des

Der Stuttgarter Flughafenchef gab mit der

Spende von 100.000 € die Initialzündung

zum Bau der HY4, die jetzt von der DLR-

Ausgründung H2FLY direkt betrieben wird

und auch die Zulassung betreut. Das Pro-

jekt wurde mit Mitteln des DLR und des

Stuttgarter Flughafens gefördert. Grundla-

gen der Brennstoffzellentechnologie fan-

den Unterstützung durch die Nationale Or-

ganisation Wasserstoff- und Brennstoffzel-

lentechnologie (NOW). "Mit der HY4 haben

wir nun eine optimale Plattform, um den

Einsatz der Brennstoffzelle im Flugzeug

weiterzuentwickeln", sagte Prof. Dr. Josef

Kallo, Leiter des Projektes HY4 im DLR

und Professor an der Universität Ulm.

"Kleine Passagierflugzeuge wie die HY4,

können sehr bald im Regionalverkehr als

Electric Air Taxis eingesetzt werden und

eine schnelle Alternative bieten."

Nicht ganz zufällig konzentrierte sich die

Suche nach einem geeigneten Erpro-

bungsträger, auf die aus zwei Taurus-

rümpfen bestehende Taurus G4, die unter

anderem den NASA Green Flight Chal-

lenge in October 2011 gewann. Das Flug-

zeug diente bei Pipistrel unter anderem

als Erprobungsträger für elektrische An-

triebe. Firmenchef Ivo Boscarol, Firmen-

chef von Pipistrel bot Prof. Josef Kallo am

gleichnamigen DLR tätig, das Flugzeug

an, weil es wie kein anders Flugzeug ide-

al geeigneter erschien. Unter der Lei-tung

Tine Tomažič, dem Leiter für Forschung

und Entwicklung Pipistrel wurde der Um-

bau des Flugzeug in einer am Flugplatz

Ajdovščina gelegenen Halle in einer

Rekordzeit durchgeführt. Wie Tomažič

zwi-schenzeitlich mal bemerkte, musste

das vorhandene Flugzeug vollkommen

ent-kernt wurden, damit anschließend die

Neuinstallationen für das Brennstoffzel-

lenflugzeug erfolgen konnten.

Treibstoffs Wasserstoff direkt in elektri-

sche Energie um. Als einziges Abfallpro-

dukt entsteht dabei Wasser. Mit dem ge-

wonnenen Strom treibt der 80 kW Elek-

tromotor den Propeller des Flugzeugs an.

Die an Bord mitgeführte Batterie liefert

zusätzlichen Strom während der Start-

und Steigphase.

Nach einer Entwicklungszeit von nicht ein-

mal 6 Monaten rüstete Tier 1 Engineering

in Kalifornien einen Hubschrauber vom

Typ Robinson R44 von einem serienmäs-

sigen Lycoming IO-540 Kolbenmotor auf

einen Elektroantrieb um. Die Einheit be-

steht aus zwei gekoppelten Synchronmo-

toren mit insgesamt 45 kg gegenüber dem

Kolbenmotor von 227 kg. Tier 1 Enginee-

ring ist ein Flugzeug-Design-und Entwick-

lungsunternehmen. Die bei dem R44 ver-

wendeten Lithium-Polymer-Batteriemo-

dule kamen von dem Zweiradhersteller

Brammo, die bereits sehr erfolgreich Elek-

tro-Motorräder produzieren. Nach zahlrei-

chen Bodentest hob Hubschraubertestpi-

lot Ric Webb am 21.9.2016 auf dem Los

Alamitos Army Airfield zu einen ausge-

dehnten kurzen Test-flug von fünf Minuten

ab. Der Hubschrauber kam auf eine Höhe

von 400 ft und erreichte eine Geschwin-

Robinson R44 fliegt elektrisch

R44: keine Spezialentwicklung, sondern nur ein serienmäßiger Viersitzer mit Batterien

man die Leistungen noch wesentlich zu

verbessern. Die Flugversuche sollen erst

2017 nach einigen Änderungen fortgesetzt

werden.

499 kg Batterien für 5 Minuten Flug

Bild: Voltahelicopter

ROD) beteiligt sind. Lung Biotechnology

PBC beabsichtigt, die EP-SAR-OD-Tech-

nologie zum Transport von Orga-nen mit

viel weniger Lärm und Kohlenstoff- Aus-

stoss als aktuelle Technologie es bietet,

anzuwenden. Robinson beteiligte sich

nicht am Erprobungsprogramm. Die Ab-

flugmasse des R44 lag bei 1134 kg, wobei

die 11 Batterien 499 kg wogen, die eine

Sp-annung von 700 Volt liefern. Nach

Abschlussmessungen stellte das Ingeni-

eurteam fest, dass bei dem 5-minütigem

Flug nur 20% der Batterieleistung ver-

braucht waren. Alle Flüge werden unter

einer speziellen Experimental-Zulassung

durch die FAA/Los Angeles MIDO über-

wacht. Die maximale Flugdauer des

Proof-of-Concept-Helis wird momentan

auf 20 Minuten oder etwa 30 Seemeilen

Reich-weite geschätzt. Mit höheren Ener-

giedichten der Batterien und ein effizien-

teres elektrisches Antriebssystem sowie

einer aero-dynamischeren Zelle erhofft

digkeit von 80 kts. Tier 1 Engineering führ-

te das Programm als Unterauftrag von

Lung Biotechnology PBC durch, die an

dem Electrically-Powered Semi-Autono-

mous Rotorcraft for Organ Delivery (EPSA-

hier zum

hier zum

Schweizer Event

Smartflyer Challenge, so nennt sich das

erste Fly-in für Elektroflugzeuge, dass in

diesem Jahr vom 9. bis 10 September in

Grenchen in der Schweiz stattfinden soll.

René Maier, Ex-Oberst der Schweizer

Armee und heutiger Präsident des erst

kürzlich gebildeten Organisationsteams für

eine jährlich geplante Veranstaltung am

Regionalflughafen Grenchen setzt auf

breites Interesse von Industrie, Forschung

und Besuchern.

Angeschlossen soll eine Fachtagung sein,

auf der neueste Technologien aus der ge-

samten Antriebstechnik sowie neue Flug-

zeug-Entwicklungen vorgestellt werden.

Da bereits einige Segelflugzeug-, Ecolight-

und Motorseglertypen und sowie Motorflug-

zeuge mit Elektroantrieb flügge geworden

sind, rechnet man auch auf rege Beteili-

gung und liebäugelt selbstverständlich nicht

nur mit den kleinen Herstellern, sondern

auch mit den großen Konzernen wie etwa

Airbus und Siemens, die sich längst

zukünftiger Antriebssysteme für Verkehrs-

flugzeuge ver-schrieben haben.

„Wir wollen Luftfahrzeuge mit elektrisch-

em Antrieb fördern und Grenchen um eu-

ropäischen Zentrum des Elektrofluges

machen“ erklärte René Maier kürzlich ge-

genüber Pressevertretern in Grenchen.

Foto: Mario Richard

Nach jahrelangen Bemühungen von Air-

bus Industrie den Einstieg in das Elektro-

flug-Zeitalter zu meistern, bei dem unter

anderem der E-Fan als Wegbereiter die-

nen sollte, wurde dieses Projekt im Früh-

jahr 2017 komplett aufgegeben. Fast zu

gleichen Zeit haben Italdesign und Airbus

am 7. März 2017 auf dem Auto-Salon in

Genf das Konzept Pop.-up vorgestellt.

Es war die Premiere des ersten modularen,

vollständig elektrischen und emissionsfreien

Verkehrssystem-Konzeptes, das die Ver-

kehrsberlastung in überfüllten Metropolen

lindern soll. Pop.Up sieht ein modulares Sy-

stem für den multimodalen Transport vor,

das Boden- und Luftverkehr vollständig kom-

biniert. Bis 2030 wird eine Zunahme von

Verkehrsstaus prognostiziert. Bei Fahrten

in Metropolen mit hoher Verkehrsdichte

trennt die Kapsel die Verbindung mit dem

Bodenmodul und wird durch ein mit acht

gegenläufigen Rotoren angetriebenes 5

mal 4,4 Meter großes Luftmodul aufge-

nommen und weiter fortbewegt. In dieser

Neue Airbus-Strategie

Konfiguration wird Pop.Up zu einem au-

tonomen Luftfahrzeug, das sich unter

Ausnutzung der dritten Dimension von A

nach B bewegt und Verkehrsstaus auf dem

Boden vermeidet. Die Lagereglung und

Kurssteuerung erfolgt nach gewohnten

Prinzipien.

Foto: Airbus

Foto: Airbus

Der zweimotorige

E-Fan sollte in

einer einer geän-

derten Version in

Serie gehen. Dazu

war ein eigenes

Werk in Frank-

reich geplant.

Jetzt arbeitet man

an neuen Konzep-

ten.

Electric Flight

Foto: H.Penner

- ILA 2024

- Birdy

- Paris Airshow

- Aero 2024

- Aero 2023

- Aero 2022

- Aero 2019

- Aero 2018

- Aero 2017

- Aero 2016

- Aero 2015

- Electrifly-In 2021

- Electrifly-In 2020

- Smartflyer Challenge 2018

- Smartflyer Challenge 2017

- Elektrofliegertreffen Greiling

- Neue Airbus Strategie

- Airbus-Testflieger

- Solar Impulse

- Yuneec

- Leisere Tragschrauber

Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive

Neue Airbus Strategie…

Siemens entwickelt sich zum Leader

Anders als auf großen Luftfahrtmessen hat die führende General Aviation Messe AE-

RO das Thema der elektrischen Luftfahrtantriebe schon sehr früh erkannt und umge-

setzt. Flugzeughersteller wie auch Entwickler und Hersteller von E-Motoren, Controller

und Batteriemanagement-Systemen sind die Schlüssel zu einer vernünftigen Integra-

tion der elektrischen Antriebsstränge. Siemens hat bereits eine eigene Entwicklungs-

abteilung für Luftfahrtantriebe, sucht aber nun vermehrt die Nähe zu den Luftfahrzeug-

herstellern.

Nach einer ersten zögerlichen Präsentation im Jahr 2015 trumpfte man dieses Jahr

gleich mit einem großen Sonderstand auf der e-flight Expo auf, um über den Fortgang

der Entwicklungen die Besucher zu informieren. Kurz zuvor gab Siemens mit Airbus

bereits bekannt, dass man in München eine gemeinsame Entwicklungsfirma auf die

Beine stellen will, bei der ein hybrider Antriebsstrang im 10 MW-Bereich für zukünftige

Kleinverkehrsflugzeuge mit einer Kapazität von 60-100 Sitzen entwickelt werden soll.

Mit dem UL/LSA-Trainer eFusion aus Ungarn konnte man bereits über den Erstflug

berichten. Mit großer Spannung werden anschließend auch die Ergebnisse mit Extras

330 LE erwartet. Erst in der ersten Denkphase befindet sich die Integration eines Elek-

troantriebs in einen Koaxial-Hubschrauber der Firma Aerotec.

Siemens-Stand auf der AERO 2016. Im Vordergrund Extra 330 LE. Rechts oben

ungarischer Trainer eFusion.

Joe Kaeser

Tom Enders

Foto: Siemens

Vertrag zwischen Airbus und Siemens über mehrere hundert Millionen

Was ist eigentlich dran an diesem „Jahrhundert-Vertrag zwischens Siemens und Air-

bus, den seine beiden Vorstände am 7. April in München unterzeichneten? Zwar en-

gagierten sich beide Firmen schon gemeinsam in den vergangenen Jahren an kleine-

ren gemeinsamen Projekten, wie an der Katana und dem E-Fan, doch jetzt möchte

man richtig Nägel mit Köpfen machen. Für beide Global Player steht viel auf dem

Spiel, denn noch zehren sie von Althergebrachten. Natürlich möchte man auch noch

morgen und übermorgen in der oberen Liga mit-mischen, auch wenn als vordringlich-

es Ziel die Reduzierung der Treibhausgase als primäre Aufgabe angegeben wird.

Nein, hier geht es jetzt um Geld, um vielmehr Geld. Mit mehreren hundert Millionen

Euro bereitgesteller Mittel investieren diese Firmen in ihre eigene Zukunft. Trotz zur

Zeit niedriger Ölpreise weiß man um den letzten Tropfen Öl, der schon in einigen

Jahrzehnten nur noch unter großem Aufwand förderbar sein wird. Strahltriebwerke

werden zum Auslaufmodell. Die Flugzeuge der Zukunft werden nach Übereinstim-

mung aller Experten nur noch Elektroflugzeuge sein können, da keine andere Alterna-

tiven erkennbar sind. Anerkennend äußerte sich schon im letzten Jahr der Airbus-Vor-

stand gegenüber den kleinen Entwicklern, die in geduldsamer Feinarbeit erste brauch-

bare ein- und zweisitzige Flugzeuge entwickelten und die sich durchaus als elektrisch

angetriebene Flugzeuge für spezielle Aufgaben eigneten. Darauf möchte man jetzt

aufbauen.

Erst die Flugzeuge für die Allgemeine Luftfahrt entwickeln und dann Schritt für Schritt

zu den Kleinverkehrsflugzeugen durchstarten, das ist vordringliches Ziel dieser Kon-

zerne! Kompromisse sind angesagt,- noch keine reinelektrisch angetriebene Maschi-

nen, eher Hybridlösungen, wie jetzt die HYPSTAIR, die erst-mals auf der AERO in

Friedrichs-ha-fen gezeigt wurde, ebenfalls ein mit Siemens realisiertes Projekt. Das

Vertragswerk darf deshalb als richtiger Schritt in die Zukunft gesehen werden. Die jetzt

erst noch zu investierenden Millionen werden sich dann aber um ein bezahlt machen.

Foto: H.Penner

Swiss Flugkapitän und Milizionär-

Hubschrauber Pilot Rolf Stuber hat

seine Idee des viersitzigen Smart-

flyers mit Hybridantrieb weiter for-

cieren können. Ein erstes Versuchs-

muster soll mit Unterstützung durch

das Bundesamt für Zivilluftfahrt

(BAZL) realisiert werden. Die Hilfe

basiert zu einem großen Teil über

die Spezialfinanzierung Luftfahrt,

gemäß der Schweizer Bundesver-

fassung Artikel 86. Im Frühjahr grün-

dete Stuber eine AG nach Schweizer

Recht. Zunächst sind 1,2 Mio Fran-

ken veranschlagt.

Als erfahrener Pilot setzt Stuber aber

nicht auf einen konventionellen Kol-

benantriebe, sondern auf einen Hy-

bridantrieb. Inspiriert durch das Stutt-

garter Projekt des e-Genius sollen drei

Viersitzer mit Hybrid-Antrieb in der Vor-Planungsphase

Hauptkomponenten, ein kleiner Verbrennungsmotor mit Generator für den Dauerbe-

trieb, ein Batteriesystem und ein Elektromotor die Basis des Kunststoffflugzeugs bil-

den. Desgleichen schwört er auf ein Fallschirm-Gesamtrettungsystem. Der Reisevier-

sitzers soll nur 1/3 des üblichen Schadstoffausstosses produzieren. Nach dem bis

2020 fertig zu stellenden Proof-of-Concept (bei MSW Aviation in Wohlen) ist an den

Serienbau der Maschine gedacht.

Techn Daten: Smartflyer

Abmessungen

Spannweite:12 m

Länge: 8,30 m

Höhe: 2,70 m

Flügelfläche:13 m²

Flügelstreckung:11,07

Massen

Leermasse: 800 kg

Abflugmasse: 1120 kg

Zuladung: 320 kg

Antrieb: Hybrid

Elektromotor: max. 160 kW

konst. Leistung: 120 kW

Pufferbatterie. Li-Io.

Motor-Generator: Rotax 914

Aus Norwegen: Hybrid aus Design und geballter Technik

Eigentlich wollte der Norweger Tomas Brødreskift nur ein nach seinen Vorstellungen

entwickeltes Amphibienflugzeug entwickeln. Industriedesigner, wie er, sehen die Tech-

nikwelt mit anderen Augen. Gefälliges Design steht für sie im Vordergrund, doch

möchte der in unmittelbarer Nähe eines Fjordes bei Oslo sich mit einem reinen Flug-

zeug-Design nicht zufrieden geben. Ein neues Flugzeug, so bereits seine Überlegun-

gen vor 6 Jahren, sollte auch einen modernen Antrieb erhalten. EHPS, Equator-Hybrid-

Propulsion-System nicht sich sein Hybrid-Antrieb.

Der komplette Antriebsstrang besteht aus einem Zweischeiben Wankel-Diesel von

Wankel-Supertec, einem Generator und E-Motor von Engiro, einem Lithium Ionen-

Batterie-System der Aachener Anlagetechnik und zur E-Motorsteuerung ein Control-

ler-System von der englischen Firma Sevcon. Für Engiro ist es das erste Flugzeug-

projekt! Sie kom-binierten in dem für Luftfahrtanwendungen speziell entwik-kelten

34 Kilo E-Motor eine Luft-Wasserkühlung und entlocken dem getriebelosen Motor

60 kW Dauerleistung und 97 kW bei kurzzeitiger Höchstleistung mit 2400 RpM. Die

elektrische Energie erhält der E-Motor über einen Generator, der von einem 60 kW

Wankel-Motor angetrieben wird. Die Batterie dinent allerdings nur als Puffer.

Die Redundanz hat die Aachner Firma Engiro durch einen 6-phasigen Aufbau mit je

einem Controller gelöst. Nahezu alle anderen Komponanten, wie auch die Zelle selbst,

wurden von Tomas Brødres kift und seinen Helfern mihilfe eines Zu schusses durch

das „Transnova“-Pro-gramm realisiert. Dennoch stecken be-reit über 17 000 Arbeits-

stunden in dem Zwei sitzer, der nicht nur zwischen nor-wegischen Fjorden im 130 kts-

Tempo schon im Frühjahr 2017 fliegen soll. Was das Projekt letztendlich kosten wird,

lässt sich noch nicht absehen. Fliegt die Equ-ator P2 erst einmal, und das ist für das

kommende Frühjahr geplant, möchte Brødre skift gleich mit den Vorserientypen be-

ginnen, für die er bereits zwei Investoren gewinnen konnte. Sein ehrgeiziges Ziel ist es

aber erst einmal die AERO 2017 zu beschicken.

Foto: Equatoraircraft

Zeichnung: Equatoraircraft

Energiedichten, Gewichte, Zuverlässigkeit, Ladezyklen und letztendlich die Preise

werden den breiten Einsatz der Elektromobilität bestimmen. Einen guten Schritt

weitergekommen ist man am Massachu-setts Institute of Technology (MIT) in USA, wo

man eine Lithium-Metall-Folie entwickelt hat, die Grafit-Anoden ersetzen soll, die eine

Mehrfaches an Ionen aufnehmen kann. Der Vorteil der Folie: sie ist dünner und leichter

als herkömmliche Materialien. Unter der Leitung des Firmengründers Qichao Hu

entstand das Start-up-Unternehmen SolidEnergy Systems, dass sich jetzt mit der

Serienreifmachung der neuartigen Zellen beschäftig. "Mit der doppelten Energiedichte

können wir eine Batterie bauen, die nur halb so groß ist und trotzdem genauso lang

durchhält wie ein Lithi-um-Ionen-Akku", sagte Gründer Hu im Gespräch mit den „MIT

News". "Oder wir bauen eine Batterie mit der gleichen Größe, die doppelt so lang hält."

Schrittweise sollen Drohnen, Smartphones und schon 2018 Elektroautos mit den neu

en Zellen ausgestattet werden, die Fahr-zeuge bis zu 640 km fahren lassen können.

gen als falsch erweisen könnte. Dazu zählen auch die Entwicklungen von Lithi-um-Luft-

Zellen, die Energiedichten von bis zum 20-fachen Wert heutiger Zellen erreichen sollen.

Einen Vorstoß hat Bosch mit dem Zukauf des kalifornischen Batteriunternehmens

Seeo, ebenfalls ein Start-up-Unternehmen, unternommen. Seeo entwickelte eine nano-

strukturierte Festpolymerelektrolyt-Basis, die gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-

Batterien keine flüssigen Elektrolyten besitzen! Der 100%ige Zukauf von Seeo war

insofern außergewöhnlich, weil das schwäbische Unter-nehmen in der Regel nur 10 bis

25% in Start-up-Unternehmen investiert. Derzeit investiert Bosch jährlich 400 Millionen

Euro in die Elektromobilität. Die als Dry- Lyte Solid-State-Batterie soll sich durch höhere

Zuverlässigkeit, sparsameren Verbrauch von Ressourcen und als brandungefährlich

auszeichnen. Auch diese Zellen sollen zwischen 400-500 Wh/kg gegenüber heutigen

Lithium-Io-nen-Zellen bringen. Die volle Einsatzfähigkeit soll laut Seeo-Bosch in einem

Temperaturbereich von -40 Grad bis +70 Grad gewährleistet werden.

Festkörper DryLyte Solid-State-Batterie der Bosch-Tochter Seeo in den USA

Selbst gängige Lithium-Ionen-Zellen kommen derzeit nur auf etwa 130 -170 Wh/kg. In

der Kraftfahrzeugindustrie ist man aber nach wie vor unentschlossen, welchen Zellen-

typen, bzw. -entwicklungen man den Vorrang geben soll, schließlich möchte man auch

nicht auf das falsche Pferd setzen, weil Prognosen für die eine oder andere Technologie

sich schon mor-

Wann diese Batterien herstellungreif, bzw. marktfähig sind, ist noch nicht bekannt.

Bosch möchte mit der Schlüsseltechnologie der Speichertechnik aber einen Fuß in

der Tür haben, um nicht eines Tages ins Hintertreffen zu gelangen.

Foto: Seeo/Bosch

Bild: Smartflyer

Akroflieger aus der Schweiz

Air Zermatt Helikopter Pilot Thomas Pfammatter und Paragliding-Champion Domini-

que Steffen, Besitzer der Hangar 55 realisierten gemeinsam mit Silence Aircraft, Sie-

mens und Hamilton das Elektroflugzeugprojekt aEro auf Basis der deutschen Silence

Twister. Da das Flugzeug auf -4g bis +6g von Anfang an ausgelegt ist, kann es überall

in der Experimentalklasse zugelassen werden. In der nun in dem Projekt aEro vorge-

stellten Antriebseinheit von Siemens kommt ein flüssigkeitsgekühlter 80 kW-Motor zum

Einsatz, der leer 23 kg mit einem Reduziergetriebe wiegt, doch müssen weitere 160 kg

an Batterien mit in die Luft gebracht werden. Dennoch wiegt der Einsitzer leer nur 310

kg. Doch nicht die Batterie und der Elektromotor waren das Neue für den spitfireähn-

lichen Vogel in CFK-Bauweise, sondern die darauf spezielle abzustimmende Elektronik

für das Batterie- und Motormanagementsystem. Für eine mögliche Serie strebe man

100 kW und mehr an, obwohl die jetzige 80kW Version sich wie eine CAP 10 aber mit

besseren Leistungen fliegen ließe. Man sei in der Lage, entweder bis zu eine Stunde

regulär zu fliegen oder etwa bis zu 35 Minuten anspruchsvollen Kunstflug damit zu

unternehmen. Die Präsentation erfolgte am Flugplatz Raron bei Zermatt/Schweiz unter

starker Mitwirkung des auch in Fliegerkreisen bekannten Uhrenherstellers Hamilton.

Foto: Hamilton/Michael Portmann

Grafik: Massachusetts Institute

of Technology (MIT)

Versuchsträger HY4 in Betrieb genommen

Offizieller Erstflug des Hybridflugzeug HY4 am 29.September 2016 am Flughafen Stuttgart.

Foto: Frank Herzog

Voltahelicopter ist eine Tochtergesellschaft von Aquinea, eigentlich ein Unternehmen

für Schwimmbadtechnologien. Ausgangslage war ein kleiner Hubschrauber mit einem

Zweitaktmotor, der als Microcopter MC1 unter anderem auch auf dem Aerosalon in

Paris auf einem Gemeinschaftsstand gezeigt wurde, der jedoch nie von Erfolg gekrönt

war. 2009 entstand auch eine Idee, dank der inzwischen verfügbaren Lithium-Zellen,

diesen Helikopter auf einen elektrischen Antrieb umzurüsten und dies auch im Hinblick

auf zukünftige Drohnen mit Drehflügelantrieb. Unter der Leitung von Philippe Antoine

wurde die Firma Voltahelicopter gegründet. Man bediente sich dabei der Zelle des

Microcopter MC1 sowie dessen gesamten Rotorsystems. Mit der staatlichen franzö-

sischen Hochschule für zivile Luftfahrt ENAC in Toulouse, der SOFIZ Industrie und

Protolec, AlphaVague entstand das Konzept des Volta.

Ein erster kurzer Schwebeflug fand am 17.2. 2016 unter der Leitung von Héli-Horizon,

einem größeren französischen Hubschrauberunternehmen statt. Mit 9 Minuten und 4

Sekunden fand nach weiteren Modifikationen am 18. Oktober 2016 der offizielle Erst-

flug auf dem Heliport Paris-Issy-les-Moulineaux statt. Dabei hob die Ministerin für

Umwelt und Energie, Ségolène Royal hervor, dass sie in Zukunft dieses innovative

Projekt unter-stützen wolle. Der ebenfalls anwesende Generaldirektor für Zivilluftfahrt

der DGCA Gandil meinte, dass man neue Energiesysteme in Zukunft mehr nutzen

solle. Das hieß mit anderen Worten, dass auch diesem Projekt staatliche Unterstütz-

ung ge-währt werden wird. Angetrieben wird der 520 kg schwere Hubschrauber von

einem 70 kW Enstrom Elektromotor, der kurzzeitig sogar 90 kw entwickeln kann. Eine

Lithium-Ionen-Batterie mit 22 kWh (165 k) liefert die elektrische Energie. Selbstver-

ständlich möchte man die Versuche mit dem Einsitzer weiter fortführen. Bis zu 15 Mi-

nuten Flugzeit seien drin. Doch schon entstehen Pläne für einen Doppelsitzer und ei-

ner Flugdauer von bis zu 40 Minuten.

Französischer E-Heli

Foto: Voltahelicopter

Für Stuttgart war der Start der HY4 am

29. September eine kleine Sensation. Da

startete statt der Jets ein kleiner Viersit-

zer ohne einen Tropfen Sprit. Der An-

triebsstrang des Flugzeugs besteht aus

einem Wasserstoffspeicher, einer Nieder-

temperatur-Wasserstoffbrennstoffzelle

sowie einer Hochleistungsbatterie. Die

Der Stuttgarter Flughafenchef gab mit der Spende von 100.000 € die Initialzündung

zum Bau der HY4, die jetzt von der DLR-Ausgründung H2FLY direkt betrieben wird

und auch die Zulassung betreut. Das Projekt wurde mit Mitteln des DLR und des

Stuttgarter Flughafens gefördert. Grundlagen der Brennstoffzellentechnologie fanden

Unterstützung durch die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellen-

technologie (NOW). "Mit der HY4 haben wir nun eine optimale Plattform, um den Ein-

satz der Brennstoffzelle im Flugzeug weiterzuentwickeln", sagte Prof. Dr. Josef Kallo,

Leiter des Projektes HY4 im DLR und Professor an der Universität Ulm. "Kleine Passa-

gierflugzeuge wie die HY4, können sehr bald im Regionalverkehr als Electric Air Taxis

eingesetzt werden und eine schnelle Alternative bieten."

Nicht ganz zufällig konzentrierte sich die Suche nach einem geeigneten Erpro-

bungsträger, auf die aus zwei Taurus-rümpfen bestehende Taurus G4, die unter

anderem den NASA Green Flight Chal-lenge in October 2011 gewann. Das Flug-zeug

diente bei Pipistrel unter anderem als Erprobungsträger für elektrische An-triebe.

Firmenchef Ivo Boscarol, Firmen-chef von Pipistrel bot Prof. Josef Kallo am

gleichnamigen DLR tätig, das Flugzeug an, weil es wie kein anders Flugzeug ide-al

geeigneter erschien. Unter der Lei-tung Tine Tomažič, dem Leiter für Forschung und

Entwicklung Pipistrel wurde der Um-bau des Flugzeug in einer am Flugplatz Ajdovščina

gelegenen Halle in einer Rekordzeit durchgeführt. Wie Tomažič zwi-schenzeitlich mal

bemerkte, musste das vorhandene Flugzeug vollkommen ent-kernt wurden, damit

anschließend die Neuinstallationen für das Brennstoffzel-lenflugzeug erfolgen konnten.

Brennstoffzelle wandelt die Energie des

Treibstoffs Wasserstoff direkt in elektrische

Energie um. Als einziges Abfallprodukt ent-

steht dabei Wasser. Mit dem gewonnenen

Strom treibt der 80 kW Elektromotor den

Propeller des Flugzeugs an. Die an Bord

mitgeführte Batterie liefert zusätzlichen

Strom während der Start- und Steigphase.

Nach einer Entwicklungszeit von nicht ein-mal 6 Monaten rüstete Tier 1 Engineering in

Kalifornien einen Hubschrauber vom Typ Robinson R44 von einem serienmäßigen Ly-

coming IO-540 Kolbenmotor auf einen Elektroantrieb um. Die Einheit besteht aus zwei

gekoppelten Synchronmotoren mit insgesamt 45 kg gegenüber dem Kolbenmotor von

227 kg. Tier 1 Engineering ist ein Flugzeug-Design-und Entwicklungsunternehmen.

Die bei dem R44 verwendeten Lithium-Polymer-Batteriemo-dule kamen von dem Zwei-

radhersteller Brammo, die bereits sehr erfolgreich Elektro-Motorräder produzieren.

Nach zahlreichen Bodentest hob Hubschraubertestpilot Ric Webb am 21.9.2016 auf

dem Los Alamitos Army Airfield zu einen ausgedehnten kurzen Testflug von fünf Mi-

nuten ab. Der Hubschrauber kam auf eine Höhe von 400 ft und erreichte eine Ge-

schwindigkeit von 80 kts. Tier 1 Engineering führte das Programm als Unterauftrag

von Lung Biotechnology PBC durch, die an dem Electrically-Powered Semi-Autono-

mous Rotorcraft for Organ Delivery (EPSA-ROD) beteiligt sind. Lung Biotechnology

PBC beabsichtigt, die EP-SAR-OD-Technologie zum Transport von Organen mit viel

weniger Lärm und Kohlenstoff- Ausstoss als aktuelle Technologie es bietet, anzuwen-

den. Robinson beteiligte sich nicht am Erprobungsprogramm.

Die Abflugmasse des R44 lag bei 1134 kg, wobei die 11 Batterien 499 kg wogen, die

eine Sp-annung von 700 Volt liefern. Nach Abschlussmessungen stellte das Ingeni-

eurteam fest, dass bei dem 5-minütigem Flug nur 20% der Batterieleistung verbraucht

waren. Alle Flüge werden unter einer speziellen Experimental-Zulassung durch die

FAA/Los Angeles MIDO überwacht. Die maximale Flugdauer des Proof-of-Concept-

Helis wird momentan auf 20 Minuten oder etwa 30 Seemeilen Reichweite geschätzt.

Mit höheren Energiedichten der Batterien und ein effizienteres elektrisches Antriebs-

system sowie einer aerodynamischeren Zelle erhofft man die Leistungen noch we-

sentlich zu verbessern. Die Flugversuche sollen erst 2017 nach einigen Änderungen

fortgesetzt werden.

Robinson R44 fliegt elektrisch

Bild: Voltahelicopter

Nach jahrelangen Bemühungen von Airbus Industrie den Einstieg in das Elektroflug-Zeit-

alter zu meistern, bei dem unter anderem der E-Fan als Wegbereiter dienen sollte, wurde

dieses Projekt im Frühjahr 2017 komplett aufgegeben. Fast zu gleichen Zeit haben Ital-

design und Airbus am 7. März 2017 auf dem Auto-Salon in Genf das Konzept Pop-up vor-

gestellt.

Es war die Premiere des ersten modularen, vollständig elektrischen und emissionsfreien

Verkehrssystem-Konzeptes, das die Verkehrsberlastung in überfüllten Metropolen lindern

soll. Pop.Up sieht ein modulares System für den multimodalen Transport vor, das Boden-

und Luftverkehr vollständig kombiniert. Bis 2030 wird eine Zunahme von Verkehrsstaus

prognostiziert. Bei Fahrten in Metropolen mit hoher Verkehrsdichte trennt die Kapsel die

Verbindung mit dem Bodenmodul und wird durch ein mit acht gegenläufigen Rotoren

angetriebenes 5 mal 4,4 Meter großes Luftmodul aufgenommen und weiter fortbewegt. In

dieser Konfiguration wird Pop.Up zu einem autonomen Luftfahrzeug, das sich unter Aus-

nutzung der dritten Dimension von A nach B bewegt und Verkehrsstaus auf dem Boden

vermeidet. Die Lagereglung und Kurssteuerung erfolgt nach gewohnten Prinzipien.

Neue Airbus-Strategie

Foto: Airbus

Electric Flight