Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive

Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive

Airbus-Testflieger

Foto: Messe-FN

Uber denkt an Luft-Taxis

So stellen sich die amerikanischen Ingenieure einen elektrisch betriebenen 150-Sitzer vor

Geht es nach dem kalifornischen Flug-

zeugbauer Wright Electric, dann könn-

ten bereits 2030 mit einem ihrer „Wright

One ECO 150R“ 150 Passagiere von

London nach Paris fliegen. Dass die

Idee nicht unrealistisch ist, beweisen

ähnliche Pläne von Boeing und Airbus.

Auch die NASA hat sich mit dieser Idee

schon seit längerem beschäftigt. Die

Prognosen des Weltluftverkehrs bis

2030 gehen nicht nur von einer Ver-

dopplung des Weltluftverkehrs aus,

sondern auch von den daraus entsteh-

enden Emissionen. 30 Prozent der Flug-

verbindungen sind genau die Flüge, die

ein elektrisch betriebenes Kurzstrek-

kenflugzeug bedienen könnte. Erste Ge-

spräche führte Jeff Engler, Mitbegrün-

der der Wright Electric bereits mit dem

englischen Low-Cost Carrier Easy Jet,

die sich durchaus vorstellen können,

einen solchen Flugzeugtyp einzusetzen.

Tomas Brødreskift hatte auf der AERO

gut Lachen. Rechtzeitig zu Messebe-

ginn konnte er seinen Prototypen des

ersten Serienmotorflugzeugs der Welt

mit Hybridantrieb fertigstellen. Acht

Jahre arbeitete der Norweger an der Re-

alisierung seines einzigartigen Flug-

zeugentwurfs, das mit viel deutscher

Technologie und unzähligen Helfern fer-

tiggestellt werden konnte. Der Zwei-

sitzer wartet mit vielen technischen

Neuerungen auf. Dazu zählt auch eine

Fy-by-wire Steuerung. Der 100 kW E-

Motor soll das Amphibium auf 130 Kno-

ten bringen. Inzwischen laufen in der

Nähe von Oslo die Vorbereitungen für

die Land- und Seeerprobung des zwei-

sitzigen Amphibiums.

Foto: Messe-FN

Equator P2 Excursion

Foto: H.Penner

Elektrischer 150-Sitzer

Bild: Wright Electric

Das Herz des Antriebs ist ein 100 kW-Elektromotor in der Seitenleitwerksflosse

https://weflywright.com/

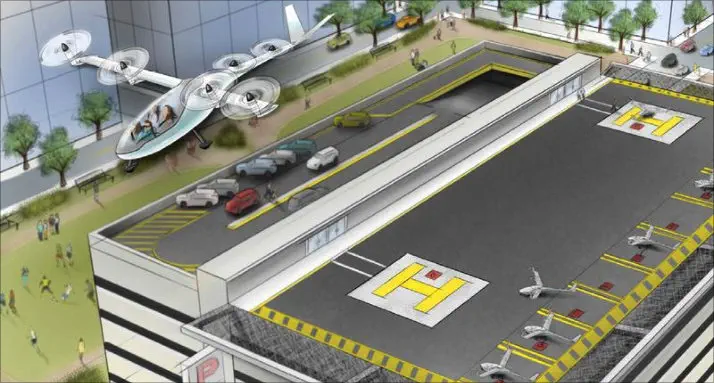

So könnte die nahe Zukunft aussehen: Auf dem Dach eines Parkhauses starten und in wenigen Minuten den Zielort erreichen.

Uber ist ein amerikanisches Dienstlei-

stungsunternehmen mit Sitz in San

Francisco. Es bietet in vielen Städten

der Welt Online-Vermittlungsdienste zur

Personenbeförderung an. Uber wurde

2009 ursprünglich als Limousinenser-

vice von Garrett Camp und Travis Ka-

lanick (heute CEO) in San Francisco

gegründet. Die Dienste UberX und Uber-

Black vermitteln Fahrgäste an Mietwa-

gen mit Fahrer, UberPop vermittelt sie

an private Fahrer mit eigenem Auto.

UberTaxi vermittelt reguläre Taxis. Die

Vermittlung erfolgt über eine Smartpho-

ne-App oder eine Website. Das Unter-

nehmen erhebt dabei eine Provision von

bis zu 20 Prozent des Fahrpreises. Die

mobile Anwendung zählt zu den Taxi-

Apps. Inzwischen ist auch Toyota an

Uber beteiligt. Der geschätzte Börsen-

wert liegt inzwischen bei über 50 Mil-

liarden Dollar. Neu sind Ubers Absich-

ten zur Verkehrsentlastung in Groß-

stadtzentren auch in die Luft zu gehen.

Was teilweise noch als Utopie gesehen

wird, könnte schon in wenigen Jahren

Wirklichkeit werden. Im April hatte man

einen Konvent einberufen. Neben fast

20 Mitbewerbern wie auch Airbus, Em-

braer und Bell beteiligte sich auch der

slowenische Flugzeughersteller Pipi-

strel. Ivo Boscarol, CEO von Pipstrel

und Mike Moore, Techn. Direktor für

Luftfahrt bei Uber, unterzeichneten

einen Kooperationsvertrag, der vor-

sieht, dass Pipistrel einen VTOL für ein

Air Taxi entwickelt, dessen erstes Mus-

ter bis 2020 fliegen soll.

Aurora Flight Scienves machte sich in der

Vergangheit einen Namen durch verschie-

dene Drohnenprogramme, insbesondere

für die US-Streitkräfte. Im Oktober 2017

kaufte Boeing HorizonX das Unterneh-

men. Nun will man auch zivile Anwen-

dungen forcieren.

Mit dem Kauf von US-Firma Aurora Flight

Sciences durch Boeing HorizonX könnte die

schon viel zitierte urbane Flexibilität bald

Wirklichkeit werden. Das rund 600 Mann

starke Entwicklungsunternehmen hat in der

Vergangenheit bereits an über 30 Drohnen-.

Einfach über Wasser schweben

Ein Einfachstfluggerät mit Senkrecht-

starttechnik und fliegbar in der 120 kg-

Klasse. Das wär‘s doch! Genau das

wurde im April in den USA präsentiert.

Der Kitty Hawk Flyer ist ein copterähn-

liches Fluggerät, dass wie ein Segway

in sitzender Form geflogen werden

kann. Bis zu 40 km/h schnell soll der

Kitty Hawk Flyer werden. Nach den ers-

ten Tests über einer Wasserfläche

demonstrierte der Pilot Cimmeron Mor-

rissey einen zum Teil sehr wendigen

Schwebeflug. Ziel ist es noch bis Jah-

resende das rund 100 kg leichte Flug-

gerät in einer stark verbesserten Ver-

sion auf den US-Markt zu bringen. Kitty

Hakws Flyer wäre dann wie ein normal-

es Sportgerät über amerikanischen Ge-

wässer lizenzfrei fliegbar! Die Flugzeit

dürfte jedoch vorerst auf nicht mehr

als 15 Minuten begrenzt sein - eine

Sache der Batterien! Der Prototyp ist

eine Rahmenkonstruktion mit den acht

Motorenauslegern in dessen Mitte sich

unter dem Sitz die Batterien und die

Steuerungselektronik befinden. Statt

eines Fahrwerks besitzt der Flyer zwei

einfache Schwimmer. Die Lagerege-

lung erfolgt automatisch. Das Flugge-

rät kann nicht überzogen werden!

Kitty Hawk ist ein Tochterunternehmen

des von Google-Mitbegründers Larry

Page mitbegründeten und finanzierten

Firma Zee Aero, die nach zukünftigen

Mobilitätslösungen unter dem Sammel-

begriff von Personal Aircraft und Air

Taxis sucht. Eine Zulassung in

Deutschland unter der eingeführten

120 kg-Klasse dürfte bei den Behörden

jedoch sehr schwierig sein.

Kitty Hawk läßt sich so ähnlich wie ein Segway steuern. Das System soll weiterentwickelt werden.

Bild: Uber

Ein neues Fluggerät “Made in Germany”

Noch Vision aber technisch schon durchaus vorstellbar: Air-Taxis für Kurzflüge

Fünfsitzige Version (Rendering) des noch in Entwicklung befindlichen

Serien VTOL

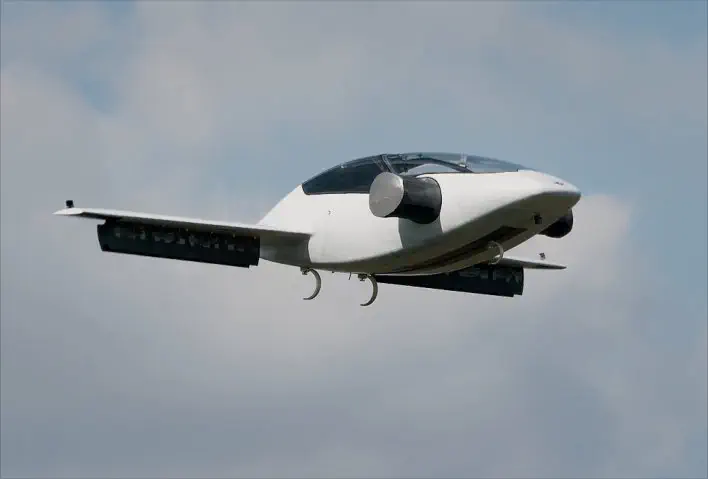

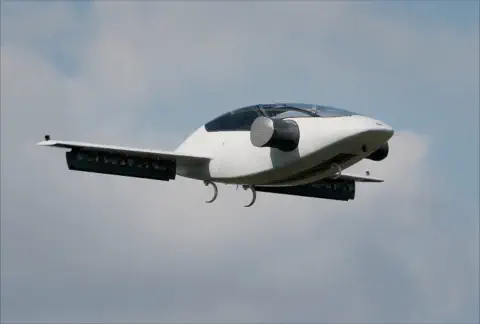

Das VTOL Air-Taxy, hier noch die unbemannte Version während des Erstfluges am Flugplatz Mindelheim

Der Prototyp des noch unbemannten Luft-

taxis „Lilium“ flog bereits. Doch in zwei

Jahren soll der Fünfsitzer schon bemannt

fliegen. Die Idee kam von Startup-Mitgrün-

der Daniel Wiegand aus München, der zu-

vor in der Industrie tätig war. Schon bei

„Jugend forscht“ holte er sich den ersten

Preis. Danach ging er an die Technische

Universität München und machte seine

Diplomarbeit im Fachbereich Flugantrie-

be. „Als ich das erste Mal von meiner Idee

mit dem senkrecht startenden Elektro-Jet

erzählte, erntete ich Erstaunen aber auch

wohlwollende Skepsis“, erzählte Firmeng-

ründer Daniel Wiegand. Seine Vision erin-

nerte sehr an Actionfilme, in denen Film-

helden mit einem Jet durch Häuser-

schluchten düsten. Projektziel des 31-

jährigen Ingenieurs war vor zwei Jahren,

ein elektrisches Flugobjekt zu entwickeln,

das auf kleinstem Raum senkrecht starten

und landen kann. In Sebastian Born, Pat-

rick Nathen und Matthias Meiner fand er

drei Mitstreiter, die das Zukunftsprojekt

inzwischen mitgestalten. 2015 gründeten

sie das Unternehmen Lilium Aviation.

Was aber ist Lilium genau? Von oben

oder un-ten gesehen ist Lilium ein

Canardflügler mit 10 Meter Spannweite.

Der Antrieb liegt im Haupt- und im

Canardflügel. Dort be-finden sich im

Hauptflügel 24 und im Ca-nardflügel 12

Fans. Beim Protoytypen hat der vordere

Teil noch keinen echten Ca-nardflügel,

der auch aerodynamischen Auftrieb lie-

fern würde. Er besteht nur aus einer am

Rumpfvorderteil drehbaren Fan-Gondel,

in der sich 12 Fans befinden. Das soll

allerdings in der Serienversion an-ders

werden. Die Motoren sind mit den Fans

jeweils zu Gruppen zusammenge-fasst,

die zwischen den Hub- und Marsch-pha-

sen um je 90 Grad geschwenkt wer-den.

Ähnlich wie Spielzeug-Drohnen er-folgt

ihre elektrische Ansteuerung durch eine

Lageregelung. Dadurch sind senk-rechte

Starts und Landungen möglich. Insge-

samt beträgt ihre Leistung 320 kW (Seri-

enverion). Gegenüber den drohnen-

ähnlichen Senkrechtstartern hat Lilium

einen entscheidenden Vorteil: Mit der

Fähigkeit des aerodynamischen Flugs im

Reisebereich verbraucht er bis zu 90 %

weniger Energie.

Lilium’s Flight Envelope Protection Sy-

stem (deutsch etwa: Schutz des Betriebs-

zustandes) verhindert aber auch, dass

der Pilot Manöver fliegt, die über die aero-

dynamischen oder strukturellen Grenzen

des Flugzeugs hinausgehen würden. Im

Reiseflug, so sind die Berechnungen, soll

Lilium bis zu 300 km/h schnell werden.

Die Faneinheiten stehen dann oberhalb

des Profils mit der Ansaugöffnung Rich-

tung Flugrichtung. Durch das Ansaugen

des Fahrtwindes entsteht in den vorderen

zwei Dritteln des Flügels eine laminarere

Strömung. Lilium besitzt keinerlei aero-

dynamische Ruder! Lilium wird rein elek-

trisch betrieben. Die Energie soll aus

Batterien kommen.

Foto: Lilium Aviation

Bild: Lilium Aviation

Bild: Lilium Aviation

Boeings Einstieg über Tochtergesellschaften in die Zukunft alternativer Antriebssysteme zukünftiger Verkehrsflugzeuge

Ein Canard-Flugzeug mit Senkrechtstarteigenschaften

Der Realität ein Stückchen näher

Mit dem Aurora eVTOL als Air-Taxy für Uber möchte

Boeing Erfahrungen sammeln.

Das Antriebskonzept der Drohne könnte

bald auch zivile Anwendung finden.

Zunum Aero sieht für die Zukunft eine ganze E-Flugzeug-Familie. Mit einem 12-Sitzer soll begonnen werden

projekten mitgewirkt. Ausgangsbasis für

einen bemannten Multicopter eVTOL, war

ein militärisches Gerät für das Verteidi-

gungsministerium, das unter anderem nun

auch für den Fahrdienstvermittler Uber ent-

wickelt wird. Das bereits 1989 gegrün-det

Unternehmen US-Firma Aurora Flight

Sciences in Manassas im US-Bundesstaat

Virginia ist nach Angaben von Boeing ei-

nes der führenden Firmen für elektrische

Antriebe. Aurora Flight Sciences wird als

selbstständige Tochter der Boeing Com-

pany fortgeführt. Zu den ersten Entwürfen

für größere Flächenflugzeuge zählt auch

XV-24A, einem zurzeit noch unbemannten

Canard-Flugzeug, ebenfalls militärischer

Auslegung, für das auch bemannte zivile

Auslegungen denk-bar sind. Die Ähnlich-

keit zu dem deutschen Projekt Lilium ist

dabei frappierend. Die 24 elektrischen

Antriebsmotoren sollen besonders lärmarm

arbeiten. Für Start und Landung werden

sowohl der Haupt- als auch der Canard-flü-

gel in eine senkrechte Position gebracht.

Zunum Aero, der noch immer große

Unbekannte unter den Start-up-Unter-

nehmen für zukünftige Verkehrsflug-

zeuge hat große Pläne.

Vorerst fliegt Zunum‘s Aero 12-Sitzer nur

als Computeranimation. Das von Boeing

HorizonX und JetBlue Technology Ventu-

res unterstützte Start-up-Unternehmen

möchte sein erstes Hybrid-Flugzeug be-

reits 2022 in die Luft bringen. Doch der

Zwölfsitzer von Zunum soll nur den An-

fang einer ganzen Familie elektrisch ange-

triebener Regionalflugzeuge sein,

die innerhalb der nächsten zehn Jahre

marktreif werden könnten. Zunum ver-

spricht wesentliche Leistungs- und Effi-

zienzsteigerungen für die Zukunft. Das

Unternehmen setzt dabei auf die bis dahin

noch leistungsfähigeren Batterien, mit

denen sich immer höhere Reichweiten

erzielen ließen. Die elektrische Leistung

kommt von in den Flügeln gelagerten Bat-

terien, die direkt von einer Powertrain-

Einheit im Heck des Flugzeugs gespeist

werden. Als Antrieb dienen zwei elek-tri-

sche Fans, deren Schaufeln wie bei den

Turbofans verstellt werden können. Zudem

soll das Flugzeug auf extrem kurzen Pisten

von nur 670 Meter starten können. Das

Geschäftsreiseflugzeug soll immerhin 340

mph (550km/h) erreichen und einen Ak-

tionsradius von 700 Meilen haben. Das

Unternehmen rechnet mit nur 8 Cent pro

geflogene Meile und Sitzplatz. Zum Ende

des kommenden Jahrzehnts sollen laut

Zunum elektrisch angetriebene Flugzeuge

für bis zu 50 Personen mit über 1.600 Kilo-

meter Reichweite möglich sein. Dies deckt

sich durchaus auch mit den Angaben von

Siemens, die mit Airbus an ähnlichen

Ideen arbeiten.

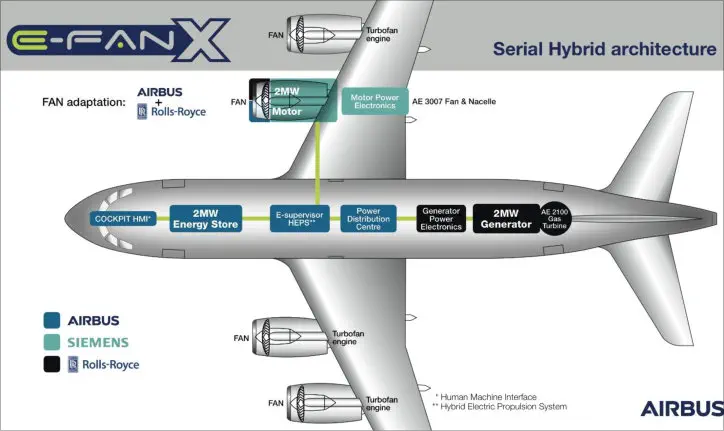

Dreier-Pakt: Airbus, Siemens und Rollce-Royce bereiten sich auf die Zukunft vor

Nach einigen geförderten Projekten wie den e-Genius, den E-Star und den Fan 2.0 entsteht jetzt das Gemeinschafts-

Projekt E-Fan X auf Basis des kleinen Vierstrahlers BAe 146. Das Testflugzeug soll schon 2020 in die Luft kommen!

Bild: Airbus

Auf Basis des britischen Kleinverkehrs-

flugzeuges BAe-146 wollen Siemens,

Rolls- Royce und Airbus gemeinsam bis

zum Jahr 2020 die Machbarkeit eines fort-

schrittlichen Elektroantriebs prüfen. In der

ersten Phase ist beabsichtigt nur ein

Strahltriebwerk dieses erfolgreichen Ver-

kehrsflugzeuges gegen einen Elektro-

motor von Siemens auszutauschen. Die

Triebwerksgondel für den 2 MW starken

Motor bleibt ebenso erhalten, wie der Fan,

der dem Motor angepasst werden muss

und die dazugehörige Verkleidung. In der

zweiten Phase soll eine weitere Trieb-

werkseinheit umgerüstet werden. Rolls-

Royce übernimmt den Part für die Lei-

stungselektronik und die Integration des

Motors, während Airbus die Kontrollarchi-

tektur des hybrid-elektrischen Antriebs-

systems, der Batterien sowie für die Steu-

erung des Flugzeug verantwortlich sein

wird.

Electric Flight

Foto: Wright Electric

- ILA 2024

- Birdy

- Paris Airshow

- Aero 2024

- Aero 2023

- Aero 2022

- Aero 2019

- Aero 2018

- Aero 2017

- Aero 2016

- Aero 2015

- Electrifly-In 2021

- Electrifly-In 2020

- Smartflyer Challenge 2018

- Smartflyer Challenge 2017

- Elektrofliegertreffen Greiling

- Neue Airbus Strategie

- Airbus-Testflieger

- Solar Impulse

- Yuneec

- Leisere Tragschrauber

Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive

Airbus-Testflieger

Uber denkt an Luft-Taxis

Geht es nach dem kalifornischen Flugzeugbauer Wright Electric, dann könnten bereits

2030 mit einem ihrer „Wright One ECO 150R“ 150 Passagiere von London nach Paris

fliegen. Dass die Idee nicht unrealistisch ist, beweisen ähnliche Pläne von Boeing und

Airbus. Auch die NASA hat sich mit dieser Idee schon seit längerem beschäftigt. Die Pro-

gnosen des Weltluftverkehrs bis 2030 gehen nicht nur von einer Verdopplung des

Weltluftverkehrs aus, sondern auch von den daraus entstehenden Emissionen. 30 Pro-

zent der Flugverbindungen sind genau die Flüge, die ein elektrisch betriebenes Kurz-

streckenflugzeug bedienen könnte. Erste Gespräche führte Jeff Engler, Mitbegründer

der Wright Electric bereits mit dem englischen Low-Cost Carrier Easy Jet, die sich durch-

aus vorstellen können, einen solchen Flugzeugtyp einzusetzen.

Tomas Brødreskift hatte auf der

AERO gut Lachen. Rechtzeitig

zu Messebeginn konnte er sei-

nen Prototypen des ersten Seri-

enmotorflugzeugs der Welt mit

Hybridantrieb fertigstellen. Acht

Jahre arbeitete der Norwe-ger an

der Realisierung seines einzigar-

tigen Flugzeugentwurfs, das mit

viel deutscher Technologie und

unzähligen Helfern fertiggestellt

werden konnte.

Foto: Messe-FN

Equator P2 Excursion

Foto: H.Penner

Elektrischer 150-Sitzer

Bild: Wright Electric

https://weflywright.com/

Uber ist ein amerikanisches Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in San Francisco. Es

bietet in vielen Städten der Welt Online-Vermittlungsdienste zur Personen-beförderung

an. Uber wurde 2009 ursprünglich als Limousinenservice von Garrett Camp und Travis

Ka-lanick (heute CEO) in San Francisco gegründet. Die Dienste UberX und Uber-Black

vermitteln Fahrgäste an Mietwagen mit Fahrer, UberPop vermittelt sie an private Fahrer

mit eigenem Auto. UberTaxi vermittelt reguläre Taxis. Die Vermittlung erfolgt über eine

Smartphone-App oder eine Website. Das Unternehmen erhebt dabei eine Provision von

bis zu 20 Prozent des Fahrpreises.

Die mobile Anwendung zählt zu den Taxi-Apps. Inzwischen ist auch Toyota an Uber be-

teiligt. Der geschätzte Börsenwert liegt inzwischen bei über 50 Milliarden Dollar. Neu

sind Ubers Absichten zur Verkehrsentlastung in Großstadtzentren auch in die Luft zu

gehen. Was teilweise noch als Utopie gesehen wird, könnte schon in wenigen Jahren

Wirklichkeit werden. Im April hatte man einen Konvent einberufen. Neben fast 20 Mitbe-

werbern wie auch Airbus, Embraer und Bell beteiligte sich auch der slowenische Flug-

zeughersteller Pipistrel. Ivo Boscarol, CEO von Pipstrel und Mike Moore, Techn. Direktor

für Luftfahrt bei Uber, unterzeichneten einen Kooperationsvertrag, der vorsieht, dass

Pipistrel einen VTOL für ein Air Taxi entwickelt, dessen erstes Muster bis 2020 fliegen

soll.

Einfach über Wasser schweben

Ein Einfachstfluggerät mit Senkrechtstarttechnik und fliegbar in der 120 kg-Klasse.

Das wär‘s doch! Genau das wurde im April in den USA präsentiert. Der Kitty Hawk Fly-

er ist ein copterähnliches Fluggerät, dass wie ein Segway in sitzender Form geflogen

werden kann. Bis zu 40 km/h schnell soll der Kitty Hawk Flyer werden. Nach den ers-

ten Tests über einer Wasserfläche demonstrierte der Pilot Cimmeron Morrissey einen

zum Teil sehr wendigen Schwebeflug. Ziel ist es noch bis Jahresende das rund 100 kg

leichte Fluggerät in einer stark verbesserten Version auf den US-Markt zu bringen.

Kitty Hakws Flyer wäre dann wie ein normales Sportgerät über amerikanischen Ge-

wässer lizenzfrei fliegbar! Die Flugzeit dürfte jedoch vorerst auf nicht mehr als 15 Minu-

ten begrenzt sein - eine Sache der Batterien!

Der Prototyp ist eine Rahmenkonstruktion mit den acht Motorenauslegern in dessen

Mitte sich unter dem Sitz die Batterien und die Steuerungselektronik befinden. Statt

eines Fahrwerks besitzt der Flyer zwei einfache Schwimmer. Die Lageregelung erfolgt

automatisch. Das Fluggerät kann nicht überzogen werden! Kitty Hawk ist ein Tochter-

unternehmen des von Google-Mitbegründers Larry Page mitbegründeten und finan-

zierten Firma Zee Aero, die nach zukünftigen Mobilitätslösungen unter dem Sammel-

begriff von Personal Aircraft und Air Taxis sucht. Eine Zulassung in Deutschland unter

der eingeführten 120 kg-Klasse dürfte bei den Behörden jedoch sehr schwierig sein.

Bild: Uber

Ein neues Fluggerät “Made in Germany”

Fünfsitzige Version (Rendering) des noch in Entwicklung befindlichen

Serien VTOL

Der Prototyp des noch unbemannten Lufttaxis „Lilium“ flog bereits. Doch in zwei Jah-

ren soll der Fünfsitzer schon bemannt fliegen. Die Idee kam von Start-up-Mitgründer

Daniel Wiegand aus München, der zuvor in der Industrie tätig war. Schon bei „Jugend

forscht“ holte er sich den ersten Preis. Danach ging er an die Technische Universität

München und machte seine Diplomarbeit im Fachbereich Flugantriebe. „Als ich das

erste Mal von meiner Idee mit dem senkrecht startenden Elektro-Jet erzählte, erntete

ich Erstaunen aber auch wohlwollende Skepsis“, erzählte Firmengründer Daniel Wie-

gand. Seine Vision erinnerte sehr an Actionfilme, in denen Filmhelden mit einem Jet

durch Häuserschluchten düsten. Projektziel des 31-jährigen Ingenieurs war vor zwei

Jahren, ein elektrisches Flugobjekt zu entwickeln, das auf kleinstem Raum senkrecht

starten und landen kann.

In Sebastian Born, Patrick Nathen und Matthias Meiner fand er drei Mitstreiter, die das

Zukunftsprojekt inzwischen mitgestalten. 2015 gründeten sie das Unter-ehmen Lilium

Aviation. Was aber ist Lilium genau? Von oben oder unten gesehen ist Lilium ein Ca-

nardflügler mit 10 Meter Spannweite. Der Antrieb liegt im Haupt- und im Canardflügel.

Dort befinden sich im Hauptflügel 24 und im Canardflügel 12 Fans. Beim Protoytypen

hat der vordere Teil noch keinen echten Canardflügel, der auch aerodynamischen Auf-

trieb liefern würde. Er besteht nur aus einer am Rumpfvorderteil drehbaren Fan-Gondel,

in der sich 12 Fans befinden. Das soll allerdings in der Serienversion anders werden.

Die Motoren sind mit den Fans jeweils zu Gruppen zusammengefasst, die zwischen

den Hub- und Marschphasen um je 90 Grad geschwenkt werden. Ähnlich wie Spiel-

zeug-Drohnen erfolgt ihre elektrische Ansteuerung durch eine Lageregelung. Dadurch

sind senkrechte Starts und Landungen möglich. Insgesamt beträgt ihre Leistung 320

kW (Serienverion). Gegenüber den drohnenähnlichen Senkrechtstartern hat Lilium

einen entscheidenden Vorteil: Mit der Fähigkeit des aerodynamischen Flugs im Reise-

bereich verbraucht er bis zu 90 % weniger Energie.

Lilium’s Flight Envelope Protection System (deutsch etwa: Schutz des Betriebszustan-

des) verhindert aber auch, dass der Pilot Manöver fliegt, die über die aerodynamischen

oder strukturellen Grenzen des Flugzeugs hinausgehen würden. Im Reiseflug, so sind

die Berechnungen, soll Lilium bis zu 300 km/h schnell werden. Die Faneinheiten stehen

dann oberhalb des Profils mit der Ansaugöff-nung Richtung Flugrichtung. Durch das

Ansaugen des Fahrtwindes entsteht in den vorderen zwei Dritteln des Flügels eine la-

minarere Strömung. Lilium besitzt keinerlei aerodynamische Ruder! Lilium wird rein

elektrisch betrieben. Die Energie soll aus Batterien kommen.

Foto: Lilium Aviation

Bild: Lilium Aviation

Boeings Einstieg über Tochtergesellschaften in die Zukunft

alternativer Antriebssysteme zukünftiger Verkehrsflugzeuge

Der Realität ein Stückchen näher

Zunum Aero sieht für die Zukunft eine ganze E-Flugzeug-Familie.

Mit einem 12-Sitzer soll begonnen werden

Zunum Aero, der noch immer große Unbekannte unter den Start-up-Unternehmen

für zukünftige Verkehrsflugzeuge hat große Pläne.

Vorerst fliegt Zunum‘s Aero 12-Sitzer nur als Computeranimation. Das von Boeing Hori-

zonX und JetBlue Technology Ventures unterstützte Start-up-Unternehmen möchte sein

erstes Hybrid-Flugzeug bereits 2022 in die Luft bringen. Doch der Zwölfsitzer von Zu-

num soll nur den Anfang einer ganzen Familie elektrisch angetriebener Regionalflug-

zeuge sein, die innerhalb der nächsten zehn Jahre marktreif werden könnten. Zunum

verspricht wesentliche Leistungs- und Effizienzsteigerungen für die Zukunft. Das Unter-

nehmen setzt dabei auf die bis dahin noch leistungsfähigeren Batterien, mit denen sich

immer höhere Reichweiten erzielen ließen.

Die elektrische Leistung kommt von in den Flügeln gelagerten Batterien, die direkt von

einer Powertrain-Einheit im Heck des Flugzeugs gespeist werden. Als Antrieb dienen

zwei elektrische Fans, deren Schaufeln wie bei den Turbofans verstellt werden können.

Zudem soll das Flugzeug auf extrem kurzen Pisten von nur 670 Meter starten können.

Das Geschäftsreiseflugzeug soll immerhin 340 mph (550km/h) erreichen und einen Ak-

tionsradius von 700 Meilen haben. Das Unternehmen rechnet mit nur 8 Cent pro ge-

flogene Meile und Sitzplatz. Zum Ende des kommenden Jahrzehnts sollen laut Zunum

elektrisch angetriebene Flugzeuge für bis zu 50 Personen mit über 1.600 Kilometer Reich-

weite möglich sein. Dies deckt sich durchaus auch mit den Angaben von Siemens, die mit

Airbus an ähnlichen Ideen arbeiten.

Dreier-Pakt: Airbus, Siemens und Rollce-Royce

bereiten sich auf die Zukunft vor

Bild: Airbus

Auf Basis des britischen Kleinverkehrsflugzeuges BAe-146 wollen Siemens, Rolls-Royce

und Airbus gemeinsam bis zum Jahr 2020 die Machbarkeit eines fortschrittlichen Elektro-

antriebs prüfen. In der ersten Phase ist beabsichtigt nur ein Strahltriebwerk dieses er-

folgreichen Verkehrsflugzeuges gegen einen Elektromotor von Siemens auszutauschen.

Die Triebwerksgondel für den 2 MW starken Motor bleibt ebenso erhalten, wie der Fan,

der dem Motor angepasst werden muss und die dazugehörige Verkleidung. In der zwei-

ten Phase soll eine weitere Triebwerkseinheit umgerüstet werden. Rolls- Royce über-

nimmt den Part für die Leistungselektronik und die Integration des Motors, während

Airbus die Kontrollarchitektur des hybrid-elektrischen Antriebssystems, der Batterien

sowie für die Steuerung des Flugzeug verantwortlich sein wird.

Electric Flight

Der Zweisitzer wartet mit vielen technischen Neuerungen auf. Dazu zählt auch eine

Fy-by-wire Steuerung. Der 100 kW E-Motor soll das Amphibium auf 130 Knoten brin-

gen. Inzwischen laufen in der Nähe von Oslo die Vorbereitungen für die Land- und See-

erprobung des zweisitzigen Amphibiums.

Foto: Wright Electric